一、规划目的

为了摸清如皋市地震背景与抗震防灾能力底数,科学合理地指导城区各项工程建设,提高城市综合抗震防灾韧性能力,减轻地震灾害对城市造成的损失,根据国家有关法律法规的要求,特编制《如皋市城市抗震防灾规划(2020-2035年)》。

二、规划范围

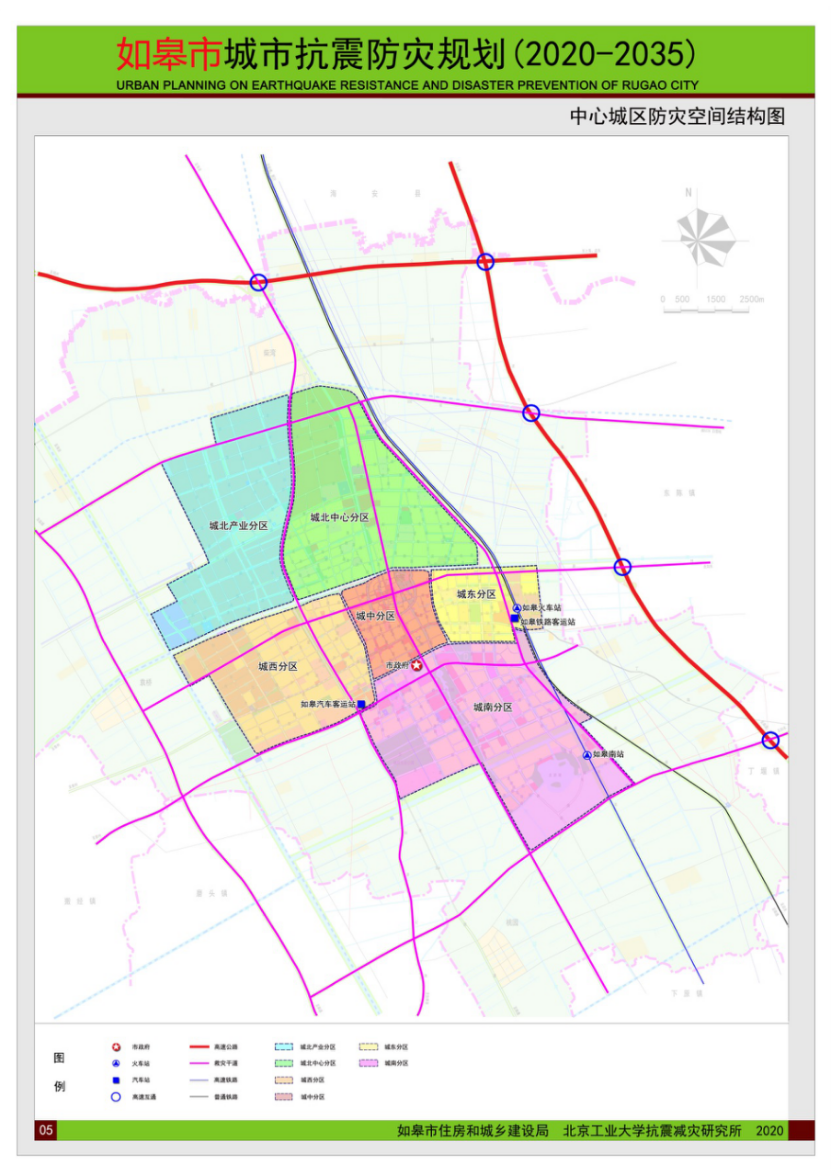

规划范围为中心城区,即由如城街道、城北街道和城南街道行政界线围合的范围,面积约344.56 平方公里。

三、规划期限

规划期限与《如皋市国土空间总体规划(2020-2035年)》的规划期限一致,为2020-2035年。其中,近期规划为2021-2030年,远期规划为2031-2035年。

四、防御目标

(一)当遭受小震(“小震”即50年超越概率为63.5%)影响时,城市功能正常,建设工程一般不发生破坏,历史建筑保持完好,市民的生产和生活基本不受影响。

(二)当遭受中震(“中震”即50年超越概率为10%)影响时,城市基础设施基本正常,一般建设工程可能发生破坏但基本不影响城市整体功能,重要工矿企业能很快恢复生产或运营。

(三)当遭受大震(“大震”即50年超越概率为2-3%)影响时,城市功能基本不瘫痪,重要建筑和重要的城市基础设施不遭受严重破坏,不发生严重的次生灾害,应急保障基础设施可有效维持运转,人员可有效疏散,城市防灾救灾基本功能正常或可快速恢复。

(四)当遭受巨震影响时,应急保障基础设施不发生危及救灾和避难人员安全的严重破坏,区域重大协调救援、救灾物资运输活动和对外远程疏散可实施。

五、设防要求

按照“全面设防,重点防御,保障安全,支撑应急”的原则统筹考虑如皋市建设工程抗震设防要求。

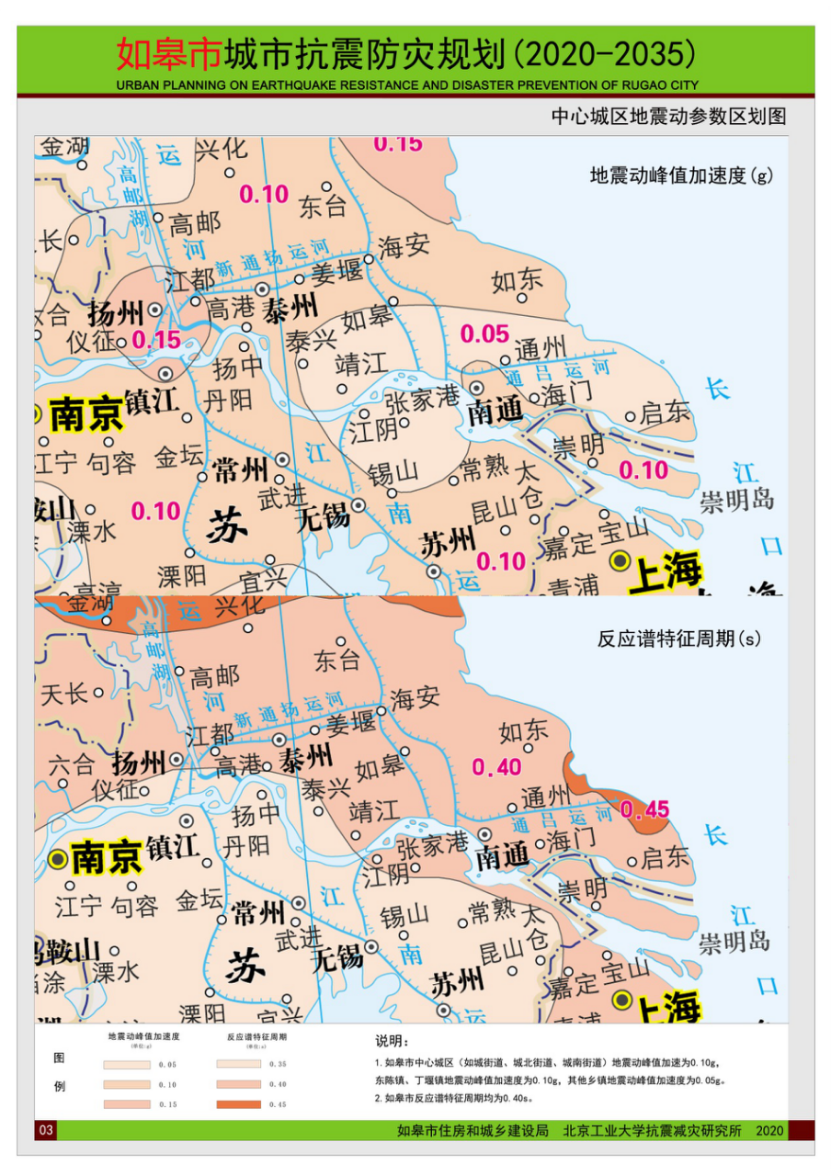

(一)如皋市的建设工程抗震设防烈度应符合国家和江苏省有关抗震设防的规定及相关标准要求。据《中国地震动参数区划图(GB 18306-2015)》,如皋市中心城区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,反应谱特征周期为0.40s。

(二)幼儿园、学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当在当地抗震设防要求的基础上提高一档进行抗震设防。

(三)新建、扩建、改建的建设工程,应按照国家现行法律、法规和技术标准等要求进行抗震设防,并加强工程建设全过程抗震要求。

(四)新建大型公共建筑、学校类建筑,应考虑城市应急避难场所的安排要求,确定作为避难建筑时,应按照避难建筑的抗震设防要求进行建设。

六、规划内容

(一)建设用地防灾适宜性评价及分类

根据城市用地性质、地形、地貌等适宜性特征描述,将如皋市建设用地的抗震防灾适宜性评价为较适宜性,并分为两小类,即一类适宜、二类适宜两类。

1.一类适宜区:原则上适宜建设各类建筑物,特殊不利地段不宜建设大型建筑和永久性建筑,如确需进行工程建设,应采取相应的工程措施满足结构要求,并考虑次生灾害发生的可能性。

2.二类适宜区:工程建设时应考虑河岸坍塌、砂土液化等危害。

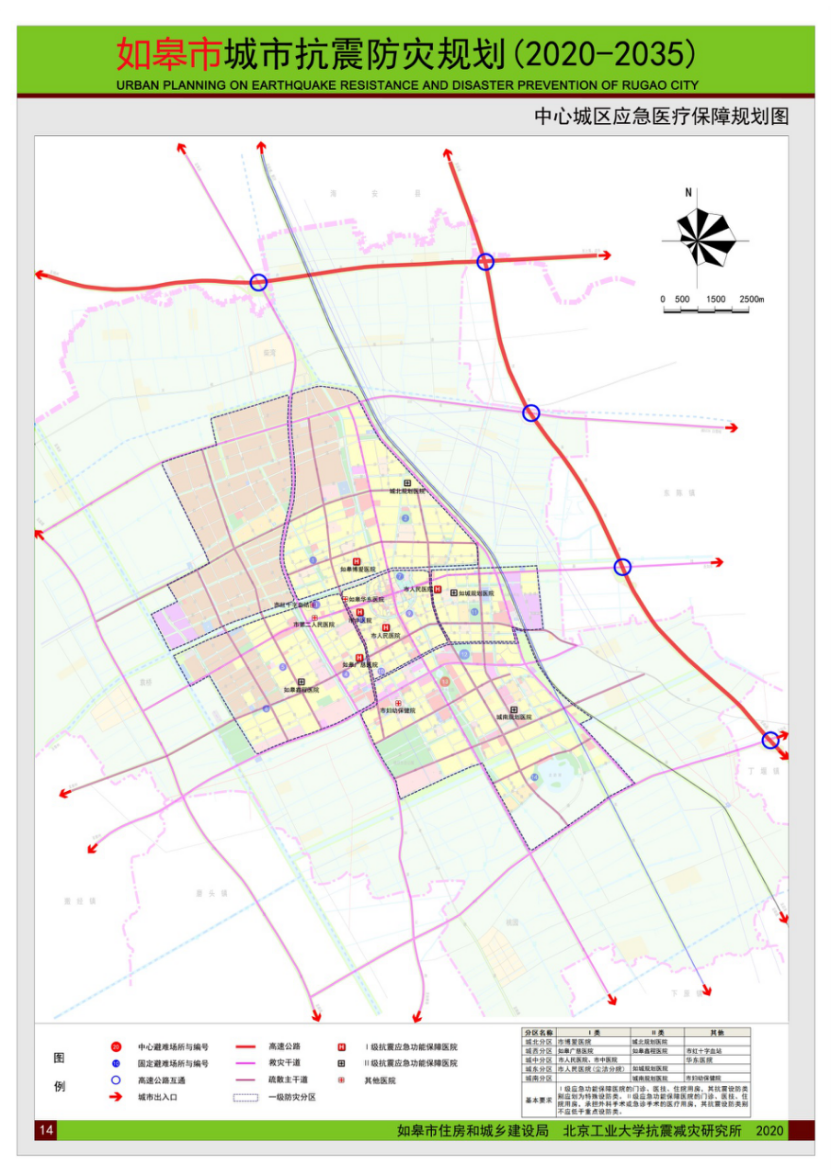

(二)基础设施抗震防灾

通过对交通、供水、供电、燃气、通讯、医疗、消防和物资保障等生命线系统的抗震性能评估,对各系统内现状存在的抗震薄弱环节提出进行抗震鉴定与加固改造工作,并在结合城市专项规划的基础上,架构其各自系统的抗震防灾骨架,提出分级分类的抗震建设要求,规划应急保障设施空间布局,并确保其在地震时的应急保障功能。

(三)应急避难场所布局规划

1.中心避难场所

全市共设置1处中心避难场所,选址位于如皋市龙游河生态公园,场地内需设置抗震救灾指挥机构、情报采集与发送设施、抢险救灾部队营地、直升机停机坪、医疗抢救中心和重伤员转运中心等。中心避难场所应至少应设4个不同方向的主要出入口。由城市抗震救灾指挥部集中掌握使用,用作抗震救灾指挥中心、医疗抢救中心、抢险救灾部队的营地、外援人员休息地等。

2.固定避难场所

中心城区共规划固定避难场所14处,需要有效疏散面积约31.08公顷。中心城区周边镇区可单独进行固定避难场所规划布局设计,但应满足疏散人口、有效疏散面积的要求。长期固定避难场所应至少设4个不同方向的主要出入口,中期和短期固定避难场所应至少设置2个不同方向的主要出入口。车辆出入口无台阶、车障和较大的陡坡,人员出入口无过高的台阶和障碍物,至少有一个出入口可以进出残疾人的轮椅,建议以无围墙、无围栏的避难场所为主。

3.紧急避难场所

中心城区共规划紧急避难场所40处。紧急避难场所选择应与周围易燃建筑等一般地震次生火灾源之间应设置不小于30m的防火安全带;距易燃易爆工厂仓库、供气厂、储气站等重大次生火灾或爆炸危险源距离应不小于1000m。根据人口分布情况,合理布局紧急避难场所,保证城区范围能够被紧急避难场所的服务半径全覆盖。考虑到工业园区工作人员的避震疏散需求,结合工业园区规划建议在园区内部规划紧急避难场所。

(四)避震疏散通道规划

1.城市疏散道路应保证两侧建筑物倒塌堆积后的通行,若道路两旁有易破坏的非结构物和构件,应及时排除,抗震有效宽度应满足:救灾干道不小于15m;疏散主干道不小于7m;疏散次干道和疏散通道不小于4m。

(1)救灾干道:启扬高速、沈海高速、花城大道-如港公路、海阳路、李渔路-紫光路、204国道、335省道-戴营路-335省道、中山路-新东线、惠政路、334省道等。

(2)疏散主干道:惠民路、仁寿路、福寿禄、中央大道、丞相大道、龙游湖北路、城西大道、陆桥路-大寿星路、益寿路、万寿路、李渔路等。

(3)水上救灾通道包括:通扬运河、如泰运河、如海运河、大明河等。铁路:宁启铁路、沿海高速铁路。空中通道:中心避难场所规划建设的应急直升机停机坪、磨头军用机场。

2.提高道路上桥梁的抗震性能,尤其是跨河桥梁的抗震性能,应采取防落梁措施,保证震后道路通行。城市出入口应保证地震时外部救援和抗震救灾的要求,不应少于4个。城市出入口空间分布宜均匀,便于与周边地区的救灾联系。

七、附图